汽车行业深度报告:汽车产业供需、库存、盈利复盘

深度解读2023-09-03

汽车行业的周期成长性探讨

本文的核心是从汽车行业的产业周期、政策周期、库存周期出发,从长短期视角考察当前行业所处的周期位置。

国内汽车行业长期平缓向上,短期受政策和库存周期扰动。

产业周期维度(10年以上),中国汽车行业已经度过了销量增速最快的黄金十年(2000-2010年),总量从成长期向成熟期过渡,行业增速放缓但长期的保有量、销量仍有空间,当前我国汽车行业千人保有量为224辆/千人,经过对人均GDP和人均公路里程的国家对比分析,我们给予成熟阶段(发达国家汽车工业成长期进入成熟期平均年限20年左右)国内汽车千人保有量400辆/千人假设,对应汽车行业维持极低个位数的增长。政策周期维度(2-4年),2009年新能源汽车开启补贴,2014年开始减征购置税,成为行业发展的主导政策,推动行业爆发式发展,2022年国内新能源汽车销量达689万辆。燃油车方面,政策端分别于2009-2010年,2015年10月-2017年,2022年下半年减征购置税,刺激消费。2023年因新能源国补退坡以及燃油车购置税减征退出,政策周期向下,但我们也看到了地方政策的接力、新能源汽车购置税减免延续、新能源汽车下乡的推动、支持高级别自动驾驶功能商业化应用,对应政策周期整体改善。库存周期方面(1-2年),因短期需求的扰动,以及国六B非RDE库存车的影响,当前行业库存水平较高。不过库存周期的外生因素边际向好,轻型汽车国六B车型给予半年销售过渡期,缓解行业库存压力。

产业周期:行业平缓向上,从成长期向成熟期过渡

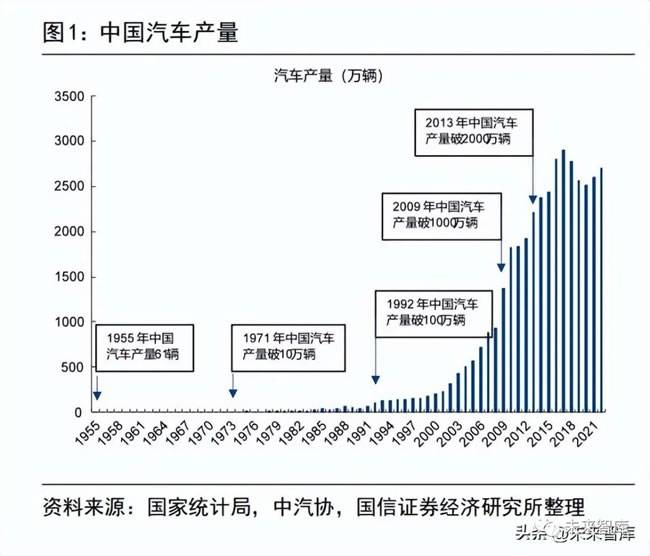

目前汽车行业整体已度过高速发展期,处于震荡向上阶段。中国汽车工业发展从20世纪50年代开始,1956年7月长春第一汽车制造厂内第一批解放牌汽车成功下线,1958年汽车产量突破1万辆,2013年突破2000万辆。2010年是国内汽车行业增速的分水岭,行业处于震荡向上阶段,增长依赖于国内经济上行,以及汽车消费政策的刺激。中国的汽车市场从2000-2010年处于快速发展阶段,年均复合增速为24%,2010-2022年年均复合增速为3%,国内整体乘用车市场增速有所放缓。分阶段看,2018年中国汽车工业历史出现首次销量下滑,主要因为在2016、2017年政策补贴后第一年,行业受到政策刺激消费的挤出效应明显;在去杠杆、国内经济下行背景下2019年销量持续下滑;2020年国内受到疫情冲击,汽车产业遭受冲击;2022年下半年行业受到购置税减征的刺激销量有所恢复,全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%;2023年面临着新能源补贴退坡和燃油车购置税减征政策退出的压力,行业产销受到扰动。

长期维度国内乘用车销量、保有量还有提升空间。从行业发展周期看,中美日三国汽车工业发展处于不同的生命周期阶段,我们认为美国汽车工业处于成熟阶段,汽车销量到达顶峰,行业呈现明显周期性波动,日本汽车工业处于衰退阶段,需求萎缩,销量有所下滑。国内汽车行业经历2001-2010年十年行业高增长黄金时代后,当前中国汽车行业逐步由成长期步入成熟期,此阶段行业体现出四大特征:行业增速放缓、保有量提升、厂商产能过剩、车企分化加快。

从行业容量看,各国汽车千人保有量与人均GDP强相关,与人均公路里程有较强相关性。扣除异常值,人均GDP越高的地区,汽车千人保有量越高,我国目前人均GDP约在全球平均水平,但汽车千人保有量(我国约为224辆/千人)低于同等水平的国家,且低于人均GDP低于我国的国家,包括巴西、墨西哥、马来西亚等;公路建设越完善的地区,汽车人均保有量越高,我国目前人均公路里程略低于全球平均水平,但汽车千人保有量远低于同水平/低水平的墨西哥、韩国、马来西亚、泰国、土耳其、韩国等。参考国信证券汽车团队于2019年7月24日发布的《存量与增量:汽车行业空间与机会》,给予成熟阶段国内汽车千人保有量400辆/千人假设。根据千人保有量估算我国汽车行业的长期保有量,得出我国汽车保有量增长空间,再根据欧洲、亚洲、北美各地区发达国家的“汽车保有量/销量”系数,给予国内长期系数预测,最后计算出国内长期汽车销量水平。测算后我国汽车销量有望增长至4000-4300万辆/年,考虑发达国家汽车工业成长进入成熟期平均年限20年,预计销量年均复合增速2%,即国内汽车行业长期进入低个位数的增长阶段。

政策周期:政策改善推动行业向上

政策刺激是直接推动力。在历史上的购置税减征政策驱动下,2009、2010年我国汽车销量增速分别达53%、33%;2015、2016年我国汽车销量增速分别达7%、15%,刺激效果显著。2022年在疫情反复、供应链受阻等不利局面下,新一轮购置税减免政策的到来,汽车销量全年增长10%。但政策刺激退出后年份的行业销量会受到压力,对应的,2018-2020年销量增速分别为-4%、-10%、-6%。2023年面临的问题为新能源国补退出的首年以及燃油车购置税减征退出后的第一年,基于政策层面当前对于汽车行业的担忧主要系政策退坡后销量的下滑。

新能源汽车国补退出,新能源购置税减免政策延续。财政部、税务总局、工业和信息化部于2023年6月19日发文,公告延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策有关事项。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。工信部:支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。2023年6月21日,国务院新闻办公室举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌:启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持有条件的自动驾驶(L3级),及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。

库存周期:行业库存积累,已有所缓解

宏观经济和政策决定行业的中长期走向,落实到企业层面,库存是企业短期经营决策的重要指标。

当前阶段行业库存增加。汽车库存周期的内生影响因素为需求,企业库存的周期性来源于生产对需求的滞后响应,一个完整的库存周期包括四个阶段:被动去库存(需求向上,库存向下)、主动补库存(需求和库存均向上)、被动补库存(需求下降,库存向上)、主动去库存(库存和需求均向下)。根据中汽协的库存数据以及汽车流通协会的库存系数计算,行业库存于2021年8月达到底部,在2021年8月-2022年11月行业库存积累,2022年12月、1月因年底促销与春节排产下降,库存降低,当前行业乘用车库存继续增加,主要原因包括国六B非RDE库存车、部分区域性降价导致消费者持币观望等因素。

汽车库存周期的外生因素为政策,2023年面临的政策因素为:2016年12月,生态环境部联合国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,明确要求国六标准的实施分为A、B两个阶段,第一阶段自2020年7月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国6a限值要求。第二阶段自2023年7月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国6b限值要求。2023年5月9日生态环境部等5部门联合发布了《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,针对部分实际行驶污染物排放试验(RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日,该政策的实施有助于缓解市场库存车销售压力。

厂商库存方面

据中汽协数据,分年度看,车企端库存于2017年达到顶峰,随后开始明显回落,2022年库存回升幅度较大,乘用车库存同比增长48%。截至2023年5月,汽车行业厂商库存约为110万辆,其中乘用车库存86万辆,2023年4、5月份库存水平相较于1-3月份有所缓解。

经销商库存方面

根据中国汽车流通协会数据,经销商库存系数方面,2023年整体经销商库存系数较高,5月经销商库存系数为1.74,环比上升15.2%,同比上升1.2%,仍位于警戒线以上。其中2023年5月合资库存系数为历史高位(1.94),自主相对于合资库存系数较低(1.68)。

竞争格局视角:自主份额加速向上,扩张海外市场

因为行业长期保持低速增长,行业竞争加速,在此过程中自主品牌竞争力明显提升:一方面表现为国内自主份额上升,另一方面表现为自主车企的影响力扩大至海外,2022年汽车企业出口311万辆,同比增长54%,成为仅次于日本的第二大汽车出口国,出海成为新的增量。

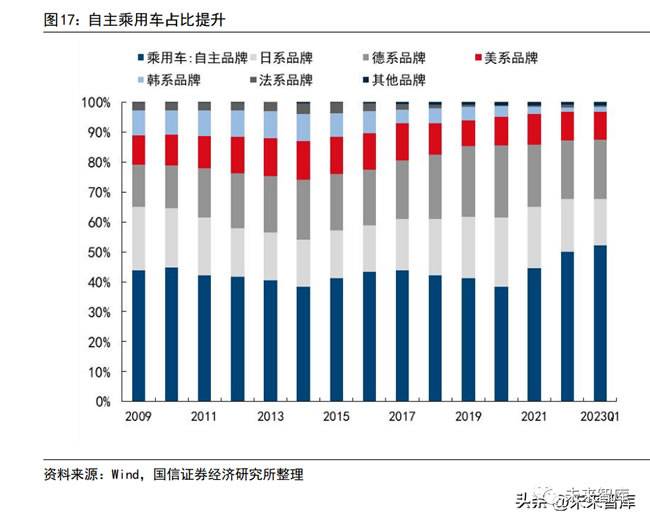

国内自主品牌的份额持续提升

2018-2019年是自主品牌向下的过程,合资产品线下沉是自主市占率退坡主因。2020年至今是自主品牌向上的过程,自主品牌乘用车占比从2020的36%提升至2023Q1的50%。背后对应的是车型周期的竞争力,本轮新能源转型主要由自主品牌领导,国内新能源车企开启新一轮车型周期。

分车企维度,乘用车方面,合资品牌的占比从2018-2022年有所下降,体现为一汽大众份额从8.8%降低到7.8%,上汽大众份额从8.9%降低至5.7%,上汽通用份额从8.5%降低至5.1%,对应的比亚迪份额2022年提升至8%,长安汽车份额提升至6%,奇瑞汽车份额提升至5%,吉利汽车维持约6%的市场份额。

海外自主影响力扩大,出口成为新增量

2022年我国乘用车销量占全球乘用车销量份额提升至41%左右,已成为最主要的乘用车市场。2022年汽车企业出口311.1万辆,同比增长54%,成为仅次于日本的第二大汽车出口国。主机厂出海战略中上汽集团销量保持领先,以比亚迪和新势力为代表的企业加大在海外推广自主品牌。2022年整车出口前十企业中,上汽集团出口90.6万辆,保持出口量第一,增速较快的为吉利,2022年出口19.8万辆,同比增长72%,奇瑞出口45.2万辆,同比增长68%。在整车出口市场中,阿联酋、墨西哥市场表现较强,新能源汽车出口前三大市场为比利时、英国、菲律宾。

在海外销售模式中,整车厂需要解决品牌在海外知名度的问题,上汽、奇瑞、吉利、长安在海外深耕多年,具备完成的配套体系、生产基地、营销服务中心等,已积累了较大的知名度与用户群体。以比亚迪、蔚来、小鹏为代表的出海新势力由于海外业务开拓时间较短,在海外产能、配套服务、品牌知名度较多,结合当地用车情况方式包括直营、授权、租赁、订阅等制度,以快速打开海外市场。

分车企、品牌视角产能利用率变化

财务视角:强势车企量利齐升,自主新能源转型影响短期盈利

因新能源转型而导致的产能前置对企业短期盈利有所影响,而当前电动车量增尚未突破规模效应点,整车厂的销量增长、规模效应释放是考察财务状况的核心点。

从量利角度讨论车企盈利能力现状

回顾历史,行业销量于2018年出现首次下滑,主要系宏观经济下行,以及行业在购置税政策退出的第一年受到的挤出效应。除了销量的下滑,2019年汽车制造业的利润大幅下滑还包括企业为消化国五库存压力,采取折价销售的方式进一步降低了盈利。

未命名-8在行业竞争加剧、行业短期销量下的背景下,行业于2021年底开始新一轮价格战。2022年底至今的降价周期首先由特斯拉于2022年10月24日开启,继特斯拉降价后,问界于1月13日针对M5 EV和M7进行降价,2023年3月份东风系大幅降价开启燃油车加入降价行列,3月以来湖北省联合多家车企推出政企购车补贴,同时车企新车价格也多体现出价格优势,行业整体进入降价区间。基于乘联会的价格指数监测数据,行业端价格优惠从2023年2月有较大幅度提升,其中乘用车优惠额度提升至1.9万元,新能源优惠额度提升至5741元,传统燃油乘用车优惠额度提升至2.5万元。

从车企端的角度来看,1、特斯拉:在单一品类大规模量产的基础上同时持续进行降本增效,盈利能力持续提升。2、比亚迪:2022 年实现爆发式增长,盈利能力得到提升;3、自主车企集团新能源化转型加速,盈利能力短期受到压制,合资品牌新能源占比较低,本轮竞争已落后。4、新势力前期投入较大,销量尚未保障盈利。

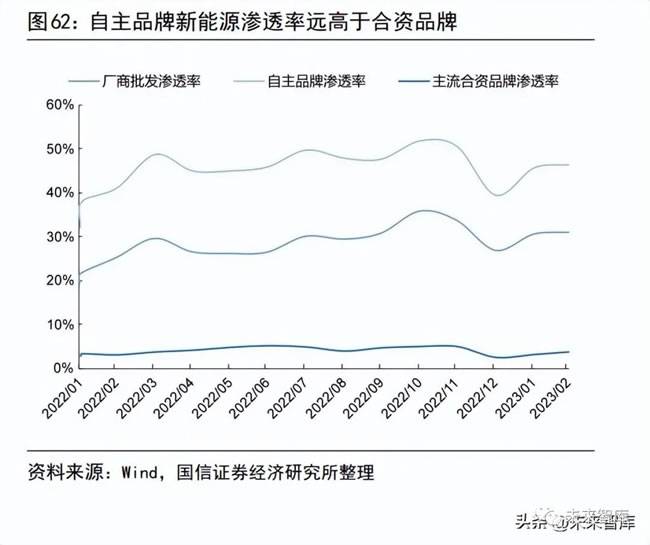

结合乘联会的数据,2023年3月新能源车厂商批发渗透率为31%,其中自主品牌新能源车渗透率46%,主流合资品牌渗透率仅为4%,合资品牌在电动化转型中已有所落后。

单车收入方面,吉利、长城、广汽、长安汽车在2021、2022年均进入向上通道。新能源转型带动车企单车收入提升,长安汽车价格提升斜率较低主要系新能源早期产品主要为价格较低的奔奔EV,2022年发布纯电品牌深蓝加快品牌序列向新能源转型。

2022年蔚来/理想/小鹏的汽车销售收入分别为455/441/248亿元,单车收入分别为37/33/21万元。基于强势的产品周期与高端的品牌定位,蔚来在销售收入、单车收入方面都居于领先地位。新势力由于销量尚低,在成长初期单车数据仍然亏损状态,预计随着新车型的发布和销量的提升盈利能力逐步修复。

投资分析

整车关注盈利能力向上,高产能利用率的自主品牌

比亚迪:走向全球的自主品牌车企龙头;吉利汽车:纯电混动全面发力,新能源化转型进程领先;理想汽车:精准的用户需求猎手,自主豪华品牌领头羊,并在管理团队方面,将智能科技与汽车制造相互融合,高新技术与传统工业互补赋能。

零部件投资分析:从客户层面筛选优质产业链

对于汽车零部件企业而言,价格(产品)与销量(客户)是决定收入的核心因素,主要受赛道格局、空间弹性以及客户成长性影响。从产品角度,汽零企业可大致分为两类,一类是聚焦单品类,提升产品ASP+市占率的逻辑,如福耀玻璃(全球市占率33%+);另一类是以优势品种不断横向延展,打造多品系平台化供货矩阵,如拓普集团(九大 产品线)。

•报告出品方/作者:国信证券,唐旭霞、余晓飞、王少南

•本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。

推荐文章

推荐文章

-

圆桌对话:汽车后市场渠道商与终端服务商如何盘活陕西市场?

2023年9月25日,由汽配圈主办,三头六臂总冠名,超级工厂联盟、西安海纳汽车服务有限公司、玉林汽配、西安成长国际汽配欢乐港协办的“2023中国(陕西)汽车后市场服务业发展论坛暨陕西省汽车后市场优秀服务商颁奖典礼”盛大开幕。

2023-09-25

-

鼎力汇公司创始人赵雷:门店极其需求的产品销售道具

2023年9月25日,由汽配圈主办,三头六臂总冠名,超级工厂联盟、西安海纳汽车服务有限公司、玉林汽配、西安成长国际汽配欢乐港协办的“2023中国(陕西)汽车后市场服务业发展论坛暨陕西省汽车后市场优秀服务商颁奖典礼”盛大开幕。

2023-09-25

-

三头六臂市场运营中心陕西省区负责人郑超弟:三头六臂的“小目标”:如何让汽配人真正赚到钱?

2023年9月25日,由汽配圈主办,三头六臂总冠名,超级工厂联盟、西安海纳汽车服务有限公司、玉林汽配、西安成长国际汽配欢乐港协办的“2023中国(陕西)汽车后市场服务业发展论坛暨陕西省汽车后市场优秀服务商颁奖典礼”盛大开幕。

2023-09-25

-

快讯|“扎根渠道,下沉终端”2023中国(陕西)汽车后市场服务业发展论坛盛大开幕!汽配圈创业家私享会·西安站正在火热进行!

2023年9月25日,由汽配圈主办,三头六臂总冠名,超级工厂联盟、西安海纳汽车服务有限公司、玉林汽配、西安成长国际汽配欢乐港协办的“2023中国(陕西)汽车后市场服务业发展论坛暨陕西省汽车后市场优秀服务商颁奖典礼”盛大开幕。本次大会邀请了陕西省优秀渠道商(全车件、易损件),终端维修服务商,全国汽车后市场不同产品线生产厂商,以及陕西省商协会、联盟单位,汽车后市场资深从业者和专业媒体共同参会,大家欢聚

2023-09-25